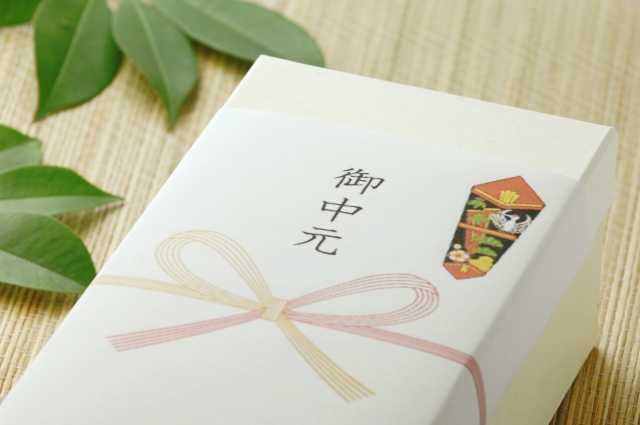

そうなると、広告などで目にすることが多くなるのが、

「お中元」の文字。

これまでは気にもしなかったという人も、

「就職した」「結婚した」など、新生活を始めたことで

今年初めてお中元を準備するという人も、実は多いのでは?

でも、初めてのお中元だからこそ、なにが正しいマナーなのが、

どんな送り状や礼状が必要なのか、わからないですよね?

そこで、初めてのお中元だからこそ知っておきたい

お中元の話をまとめてみました。

スポンサーリンク

目次

お中元の時期やマナーって?

お中元は、先方が住む地域によって贈るタイミングに違いがあります。関東と関西に大きく分けられるのですが、関東の場合には「7月初旬から15日まで」、

関西の場合には「8月初旬から15日まで」となっています。

このほかにも、知っておきたいお中元のマナーには、こんなことがあります。

●基本的には手渡し

最近では、県外だけでなく県内であっても引き受けてくれる郵送サービスもあるため、

こうした郵送サービスを利用する人も増えています。

ですが、中元とは本来「日頃の感謝とこれからも変わらぬ付き合いをお願いする」

というのが目的にあります。

ですから、直接中元をもって挨拶をするというのがマナーになります。

●喪中でもお中元は関係ない

日頃の感謝の気持ちを伝えるのが中元の意味にありますから、

喪中であっても、基本的には関係ありません。

ただし、喪中の場合は、不幸から日が浅いこともありますから、

贈る側にも受け取る側にも配慮が必要です。

■喪中の相手に贈る場合

中元ではなく、「暑中御伺」や「忌中御見舞」などが良いでしょう。

■贈る側が喪中の場合

無地熨斗にすると、無難です。熨斗を付ける場合は、「暑中御伺」などが良いでしょう。

お中元の送り状って?

お中元の基本は手渡しであるため、品物を贈るだけでは、受け取る側の印象としてはあまりよくありません。

最近では、デパートからの直接発送が主流なので見落としがちなのですが、

こういう場合も、本来は手紙やメッセージを添えるのが基本にあります。

品物と同封できない場合は、葉書で別に郵送するのが一般的です。

目上の方や改まった相手の場合は、葉書では失礼になりますので、手紙を準備します。

●送り状のポイント

送り状で書く内容は、3つです。

①時候の挨拶

基本は、「拝啓で始まり敬具で締める」の形式をとります。

【例】

拝啓 向暑の候 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 ~ 敬具

②日頃のお礼

中元の本来の目的にあたります。

【例】

「平素より妻ともども大変お世話になり、本当に有難うございます。」

「日頃は何かとお世話になり、有難うございます。」

③品物の内容

「感謝の気持ちを込めた品物を贈らせていただきました」という内容を、

書き添えることが大切です。

一般的には、「心ばかりの品を送りましたのでお納めください」と記します。

スポンサーリンク

お中元のお礼状

お中元をいただいたら、お礼をするというのもお中元のマナーです。そのため、お礼状を準備しますが、お中元のお礼状には4つのポイントがあります。

①礼状を出すタイミング

お中元の礼状は、お中元が届いてから3日以内に投函するのがマナーです。

取り急ぎ電話にて御礼をする場合もありますが、その場合も、

電話だけでなく礼状をお出しするのがマナーです。

②葉書ではなく封書で

葉書は「端書」とも表現されるように、簡略的な印象が強いものです。

ですから、基本的には封書で礼状を出すのがマナーとされています。

特に、目上の方に対して葉書で礼状をだすのは失礼にあたります。

③お中元のお礼と日ごろの感謝の言葉をいれる

返礼品を準備する必要はありませんが、日頃のお礼をすることは大切です。

【例】

「この度はお心のこもったお品を頂戴し、誠に有難うございます。」

「本日はお心のこもったお品をいただき、誠にありがとうございます。」

「いつもながらのお心遣い心より感謝申し上げます。」

④相手の健康や息災を願う言葉を入れる

「今後も継続したお付き合いをさせていただく」という前提が中元にはありますので、

相手の健康を願う言葉を文中に入れるのが基本です。

まとめ

初めてのお中元も、お中元に関するマナーさえわかっていれば、難しいことはありません。日頃の感謝の気持ちを込めて、メッセージを添えて品物を送れば、

相手の印象もよくなります。

今回のまとめを参考に、中元デビューを成功させてくださいね。

コメント